Perché il problema del riscaldamento globale è più grave di quello che pensi

(Nella prima parte trovi alcuni concetti di carattere generale utili alla comprensione di quello che segue. Puoi leggerli anche in un secondo momento.)

Dopo aver parlato in generale di energia e di bilancio energetico e dopo aver discusso tutte le altre principali fonti energetiche, arriviamo finalmente ai combustibili fossili. L’origine di questa fonte è ancora una volta il Sole: si tratta dell’energia solare assorbita negli ultimi milioni di anni dalla vegetazione preistorica, che poi è rimasta sepolta sottoterra e ha dato origine a giacimenti di carbone, petrolio e gas naturale.

Quando si bruciano questi combustibili, da un lato si libera nell’ambiente sotto forma di calore un’energia che, come nel caso del nucleare, ha origine antica ed è rimasta innocuamente immagazzinata fino al momento in cui qualcuno ha deciso di sfruttarla per i propri scopi. Dall’altro, tranne che nei rari casi in cui si prendono apposite precauzioni, vengono rilasciate diverse sostanze tra cui l’anidride carbonica che le piante preistoriche avevano catturato dall’atmosfera nel corso dei milioni di anni precedenti. Questo è il fattore che incide più di tutti sul bilancio energetico del pianeta, perché, assieme ad altri gas detti “gas serra”, l’anidride carbonica nell’atmosfera agisce come un isolante che blocca l’irradiazione di energia dalla Terra verso lo spazio esterno, ed è quindi la più importante causa del riscaldamento globale: un eccesso di gas serra comporta che l’energia ricevuta dal Sole venga trattenuta in misura superiore al solito e giorno dopo giorno si accumuli sulla superficie terrestre, manifestandosi in un aumento della temperatura.

Per illustrare questa situazione ricorrerò ad un esempio tratto da un ambito un po’ diverso. Immaginiamo di percorrere in automobile una lunga strada rettilinea. La pressione del piede destro dell’autista sul pedale dell’acceleratore è costante così come la velocità dell’automobile: siamo in una situazione di equilibrio. Immaginiamo ora di spingere giù l’acceleratore di qualche centimetro, e poi di lasciarlo fermo nella nuova posizione. Il maggiore afflusso di carburante darà più potenza al motore e per un certo periodo di tempo la velocità aumenterà fino a stabilizzarsi su un nuovo stato di equilibrio.

Ora propongo questo paragone: il pedale dell’acceleratore regola la quantità di anidride carbonica presente nell’atmosfera, mentre la velocità dell’automobile corrisponde alla temperatura media della superficie. Spingere il pedale un po’ più giù significa immettere un po’ di anidride carbonica nell’atmosfera. La conseguenza è che negli anni successivi la temperatura inizia a salire, finché non si raggiunge un nuovo punto di equilibrio stabile ad una temperatura media un po’ superiore a prima. Immettendo poi altra anidride carbonica, ci sarà un altro innalzamento che si arresterà ad un nuovo punto di equilibrio a temperatura superiore.

Fin qui tutto bene. Ricordando però che le emissioni di anidride carbonica sono in costante aumento (quasi ogni anno infatti si batte il record dell’anno precedente) e si prevede che lo saranno ancora negli anni a venire, seguendo questo paragone dobbiamo considerare che il pedale del nostro acceleratore viene spinto sempre più a fondo, e quel che è peggio è che la rapidità con cui va a fondo aumenta nel tempo. Questo significa che non è neanche pensabile parlare di un punto di equilibrio che si raggiungerà in un futuro più o meno lontano: questo ipotetico punto di equilibrio (che è, lo ricordo, il momento in cui la temperatura cessa di aumentare) ad ogni istante si sposta un po’ più in là, e quindi sembra del tutto improprio classificarlo come “punto di equilibrio”. E tutto questo senza ancora tener conto degli effetti di retroazione. Si è già parlato dello scioglimento dei ghiacci e del risultante “effetto domino”; l’aumento delle temperature produce altri tipi di conseguenze analoghe, e una di queste è il fatto che il riscaldamento degli oceani comporta il rilascio nell’atmosfera di una parte dell’anidride carbonica disciolta nell’acqua: si tratta di un altro “effetto domino” che incrementa ulteriormente l’effetto serra e alimenta il riscaldamento globale. È come se ogni volta che abbassiamo leggermente l’acceleratore intervenisse una forza esterna aggiuntiva che tende a premerlo ancora un po’ di più verso il basso: in altre parole, il servocomando dell’autodistruzione.

Le cose ora non vanno più affatto bene. La situazione in cui l’acceleratore di un’automobile viene premuto sempre più in basso e sempre più velocemente potrebbe essere descritta dal senso comune come “folle” e “fuori controllo”. Soprattutto dovrebbe essere chiaro che non si può andare avanti indefinitamente in questo modo, prima o poi succederà qualcosa che interrompe il processo. Ma quanto si può andare avanti?

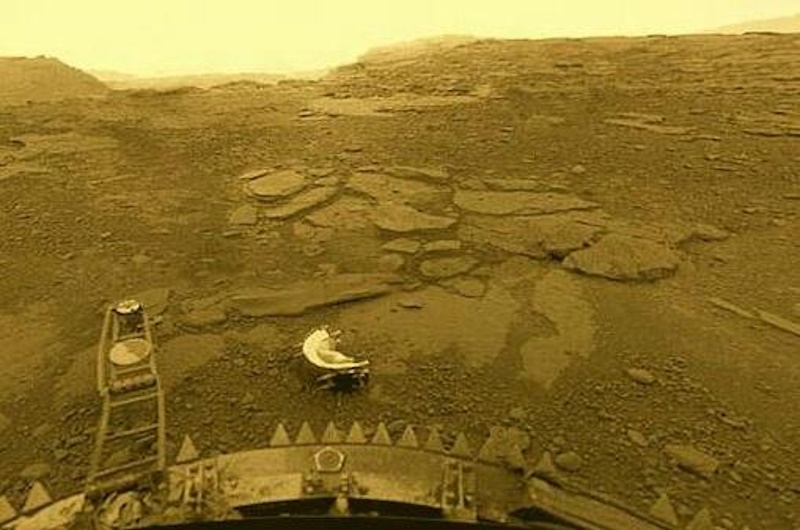

Se volessimo farci un’idea di un possibile limite superiore per la temperatura che può raggiungere la superficie terrestre, dovremmo andare a vedere che cosa succede al nostro vicino di casa, il pianeta quasi gemello della Terra: Venere. Essendo più vicino al Sole, Venere riceve circa il 75% in più di energia rispetto alla Terra, ma ha un potere riflettente che è più del doppio. Quindi alla fine Venere assorbe dal Sole meno energia rispetto alla Terra, anche se l’ordine di grandezza è grossomodo lo stesso. La differenza più importante riguarda la percentuale di anidride carbonica nell’atmosfera, che nel caso di Venere è il 96%, ed è questo dato che più di tutti contribuisce a determinare la temperatura alla superficie: un valore che si aggira intorno ai 450 gradi centigradi.

Detto questo, a chi suggerisce di andarci con i piedi di piombo con gli allarmismi e con serafico candore sostiene che la storia della Terra è una storia di cambiamenti climatici e che l’importante è sapersi adattare, vorrei far notare che andando avanti di questo passo tra gli adattamenti necessari ce ne sarà anche uno che riguarda il linguaggio: il nostro amico non potrà più usare la locuzione “andare con i piedi di piombo”, perché il piombo a 327 gradi centigradi arriva al punto di fusione. La foto qui sopra è stata scattata sulla superficie di Venere da una sonda costruita in titanio e progettata per resistere praticamente a qualunque cosa, e un paio d’ore dopo aver toccato il suolo è schiattata.

Vorrei fare poi una considerazione preliminare sulla percezione generale del problema in rapporto alle possibili soluzioni. L’idea che con alcuni accorgimenti si possa contrastare il riscaldamento globale di per sé non è errata, ma ho l’impressione che spesso venga interpretata in un senso troppo estensivo, portando a credere che ogni volta che si usa una fonte rinnovabile invece del combustibile fossile (ad esempio usando l’auto elettrica invece di quella a benzina) si contribuisca efficacemente a contenere l’aumento della temperatura, e che con qualche comportamento virtuoso in più l’aumento della temperatura si possa arrestare su valori ragionevoli. In realtà in base a quello che ho scritto il meglio che possiamo fare è contribuire a ridurre leggermente la velocità con cui questo ipotetico punto di equilibrio si allontana da noi perdendosi nel futuro. Se stiamo percorrendo la strada a velocità sempre più sostenuta continuando a premere sempre più forte sull’acceleratore, una piccola variazione in questa pressione non cambierà significativamente il nostro destino: quando ci schianteremo contro il muro che si trova alla fine della strada, se lo faremo a 231, a 341 o a 451 km/h, non farà una grande differenza.

A questo proposito ritorno ancora sul fotovoltaico, su cui ultimamente si sta investendo molto, al punto che vengono allestite campagne promozionali per convincere chi possiede un terreno coltivabile ad appendere la zappa al chiodo e ricoprirlo di pannelli. Produrre nuovi pannelli è energeticamente dispendioso, e generalmente si ritiene che l’impatto ambientale in termini di gas serra emessi per la fabbricazione venga ripagato dopo due anni di funzionamento. In altre parole, prima si aumenta l’effetto serra per produrli, riducendo la capacità della Terra di raffreddarsi, poi esponendo i pannelli al sole per i primi due anni si aumenta la capacità della Terra di assorbire calore senza che vi sia il minimo beneficio sull’ambiente. Be’, dopo due anni i benefici arriveranno, si dirà. Ma se — come presumo possano auspicare i sostenitori del fotovoltaico — ogni anno raddoppia la quantità di impianti solari prodotti e installati, il duplice danno crescerà in progressione geometrica senza che gli impianti più vecchi già arrivati “a regime” possano minimamente compensarlo. Supponiamo che si vada avanti di questo passo per 10 anni: il debito accumulato sarà azzerato solo all’undicesimo anno, e solo allora inizieremo ad avere dei benefici. Intanto però i pannelli più vecchi sono già arrivati quasi a metà della loro vita utile (che si stima tra i 20 e i 30 anni), per non parlare del fatto che nell’arco di 10 anni la temperatura media sarà salita, riducendo la resa dei pannelli (questa tecnologia per lavorare al meglio ha bisogno di temperature miti e perde efficienza sopra i 25°), e che i cambiamenti climatici producono sempre più frequentemente fenomeni estremi come grandinate violentissime che possono danneggiare i pannelli e richiedere una sostituzione ben prima che il loro normale ciclo di vita sia esaurito.

L’obiezione più ovvia alle mie considerazioni è che è irrealistico pensare ad una capacità produttiva di pannelli solari che cresca esponenzialmente per dieci anni consecutivi, come ho ipotizzato. Ma è proprio questo il paradosso: se la diffusione di una fonte energetica alternativa non può essere rapida, non avrà alcuna influenza significativa nell’arrestare l’allontanamento del punto di equilibrio; d’altra parte se fosse troppo rapida, risulterebbe addirittura controproducente.

Va detto che neppure le altre fonti di energia rinnovabile sono esenti da problemi, e che comunque sono tutte di gran lunga preferibili a qualunque fonte fossile, ma a volte quello del fotovoltaico mi sembra più che altro un business fatto di marketing e slogan “per un mondo più grìn”, che paragonerei a quello di chi vende acqua di mare ai passeggeri di una nave che sta colando a picco.

Questi dunque sono i problemi, e sono molto concreti. Ci sono anche le soluzioni, e queste invece sono al momento molto teoriche. Alcune non sono neppure realistiche, ma per completezza includerò anche quelle meno praticabili.

Concettualmente la soluzione più facile e immediata è cessare istantaneamente di bruciare combustibili fossili. In quel caso la possibilità di raggiungere un punto di equilibrio finalmente si concretizza: la temperatura continuerà ad aumentare, ma sempre più lentamente fino a stabilizzarsi, anche se ovviamente non saprei dire su quale valore. L’effetto collaterale di questa soluzione è il collasso dell’economia mondiale, che è in gran parte ancora basata sui quei combustibili. Sotto tutti i punti di vista un collasso economico (che ha effetto solo sulla specie umana) appare preferibile ad un collasso climatico (che ha effetto sull’intera biosfera). Certo ci sarebbero dei problemi da affrontare. Non essendo più disponibile energia sufficiente per la produzione e movimentazione delle merci, bisognerà spostarsi a piedi per andare a coltivare l’orticello vicino a casa, sperando che si trovi nei dintorni un campo coltivabile che non sia coperto di pannelli fotovoltaici. Non ci sarà neppure abbastanza energia per alimentare i voraci cervelli dell’intelligenza artificiale, e ci si dovrà aggrappare alla speranza che ci sia ancora qualcuno che non ha perso del tutto l’uso della propria.

Naturalmente ci sono soluzioni analoghe a questa, ma meno traumatiche. Una di esse è, invece di “far scoppiare il palloncino” prendendo di petto il problema e provocando il collasso istantaneo dell’economia, farlo “sgonfiare” in maniera rapida ma non esplosiva. Fuor di metafora, questo significa ridurre drasticamente su scala mondiale il consumo di energia, eliminando ogni utilizzo che non sia assolutamente critico per il sostentamento della società, cercando di fare in modo che questa quantità di energia minima collimi con ciò che riusciamo a ricavare dalle fonti rinnovabili. A differenza della precedente, questa è una soluzione che forse non tutti scarterebbero a priori, ma purtroppo siano ancora lontani da qualcosa che possa essere preso seriamente in considerazione. Basta pensare che da un lato le fonti di energia rinnovabile sono in espansione, mentre come abbiamo già detto la quantità di gas serra di origine fossile emesso ogni anno è in aumento per capire come la nostra società sia affetta da una bulimia energetica che è impensabile arrestare in tempi ragionevolmente brevi.

Un’altra variante più realistica ma molto debole è quella di ridurre gradualmente l’uso dei combustibili fossili, compensando via via con un incremento di rinnovabili. Questo equivale a rallentare la velocità con cui stiamo abbassando l’acceleratore, senza però proporre in modo chiaro l’idea di arrestare la sua corsa, né tantomeno di togliere il piede dall’acceleratore. È sostanzialmente quello che si è detto alla recente Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la ventottesima, al termine della quale il presidente in modo trionfale ha proclamato: “per la prima volta in assoluto abbiamo scritto ‘combustibili fossili’ nel testo”. Che mi ricorda irresistibilmente una battuta apparsa su Spinoza a proposito del trentacinquesimo vertice del G8 svoltosi nel 2009: “Raggiunto l’accordo sull’Africa. È quella grande sotto l’Europa”. Solo che questa volta è tutto vero, e non fa ridere.

Tra i vari obiettivi che ci si potrebbe porre (contenere l’aumento della temperatura, stabilizzare l’aumento della temperatura, ridurre l’aumento della temperatura, azzerare l’aumento della temperatura, diminuire la temperatura), insomma, sembra che sia stato scelto quello meno impegnativo, cioè il primo. Rimane il fatto che la velocità della nostra auto continuerà a crescere, per cui vale sempre quanto detto prima sul muro in fondo alla strada. E giova anche ricordare che le risoluzioni delle ventisette conferenze precedenti sono state in gran parte disattese.

Vi sono per fortuna altre vie percorribili. Una di queste è stata proposta e studiata già da diversi decenni, e consiste nel frapporre qualche tipo di schermo tra il Sole e la Terra in modo da ridurre la quantità di energia solare assorbita. Tra le possibilità c’è quella di diffondere sostanze adatte allo scopo nell’alta atmosfera, possibilità che incidentalmente è già stata in parte realizzata perché i combustibili fossili, oltre ai gas serra, rilasciano molti altri agenti chimici, alcuni dei quali hanno un effetto schermante. Paradossalmente cercando una soluzione abbiamo trovato un problema nel problema: riducendo l’uso dei combustibili fossili, questo effetto protettivo si ridurrà e se non sarà compensato “artificialmente” è possibile che il risultato netto del nostro sforzo ecologico si concretizzi in un aumento delle temperature.

Una possibilità di schermatura più radicale consiste nel posizionare un enorme ombrello nello spazio, precisamente nel punto lagrangiano L1. Si tratterebbe di una soluzione molto impegnativa che però darebbe un effetto praticamente immediato e che potrebbe permettere in linea teorica di regolare la temperatura media a piacimento, riportandola quindi a livelli pre-industriali.

Anche qui c’è un effetto collaterale da considerare, un po’ più sottile e nascosto rispetto a quello della prima soluzione. Il tranello si nasconde nel concetto di “temperatura media”, che è decisamente troppo semplice per rendere conto di un fenomeno così complesso come il clima planetario. Schermando la luce solare si ottiene l’effetto di ridurre la temperatura massima diurna rispetto ai valori registrati in passato. L’effetto serra trattiene il calore e fa sì che la temperatura minima notturna sia invece più alta. Il valore medio è quello giusto, ma c’è meno escursione termica. Il risultato è esattamente l’opposto di quello che stiamo sperimentando oggi: fenomeni meteorologici più deboli. Venti meno intensi riducono l’efficacia degli impianti eolici. Meno evaporazione oceanica comporta meno piogge e quindi meno energia idroelettrica. Inutile aggiungere che anche i pannelli solari diventano meno efficaci. Questi effetti — che sono ovvi dal momento che partiamo dall’ipotesi di ridurre volontariamente l’apporto energetico fornito al pianeta — porterebbero forse a investire di più su nucleare, geotermico e maree, ma quasi certamente impedirebbero di abbandonare del tutto i combustibili fossili. L’effetto serra quindi continuerebbe ad aumentare, richiedendo di essere compensato via via da una maggiore schermatura. La conseguenza è una riduzione ulteriore dell’escursione, con temperature massime e minime sempre più vicine al valore medio e in generale una sempre maggiore uniformità. In fondo a questo percorso si trova un baratro di cui abbiamo già discusso: la morte termica.

Certo non sembra una bella prospettiva, ma se l’alternativa è l’evaporazione degli oceani (che ci toglierebbe tra l’altro anche la possibilità di estrarre energia dalle maree, oltre ad aumentare vertiginosamente l’effetto serra), non mi sentirei di scartarla. Anche perché potrebbe essere adottata come soluzione transitoria che ci darebbe un po’ di respiro mentre ne cerchiamo altre più efficaci.

Il vero problema di questa soluzione però non è tanto quello tecnico, ma quello politico. Nelle conferenze mondiali sul clima — l’unico contesto dove ha senso discutere soluzioni a livello planetario — non mi risulta che se ne sia mai parlato seriamente. Sebbene abbia in altri casi auspicato la possibilità di una piena collaborazione internazionale per affrontare i problemi globali, realisticamente anche questa possibilità mi sembra remota. Anche perché si capisce benissimo che ai governi di molti Stati il clima interessa poco, mentre sono assai più impegnati ad affrontare quello della crescita demografica (con metodi tra l’altro decisamente discutibili, come bombardamenti a tappeto di zone residenziali, ospedali e simili).

Con nessuna delle soluzioni viste finora, è bene notarlo, si pone realisticamente come obiettivo quello di riportare il clima planetario ad uno stato pre-industriale. Nel caso migliore si parla di contenere l’aumento di temperatura entro qualche grado rispetto al passato. Questo vuol dire che nel caso migliore andremo incontro ad uno stravolgimento che nessuno — e ribadisco nessuno, neppure i climatologi più esperti — può davvero prevedere. La climatologia è infatti una scienza estremamente complessa, che elabora e corregge continuamente i modelli su cui lavora, che necessita di una quantità enorme di dati, che ha il limite sostanziale di non poter effettuare esperimenti diretti sul suo oggetto di studio, il quale ha un comportamento intrinsecamente caotico dominato da effetti di retroazione in parte già noti ma che in parte probabilmente aspettano ancora di essere scoperti.

Arriviamo quindi all’ultima proposta, che è quella più promettente perché affronta il problema alla radice, prendendo in considerazione l’idea di alzare finalmente il piede dall’acceleratore. Il riscaldamento globale è dovuto alla presenza nell’atmosfera di sostanze che prima stavano nel sottosuolo: la soluzione completa e definitiva è rimettere queste sostanze dov’erano prima. Se ad esempio facessimo crescere delle grandi foreste, e nel momento del loro massimo splendore le seppellissimo sotto uno spesso strato di terra, e facessimo poi crescere sopra altre foreste e ripetessimo il procedimento più e più volte forse dopo qualche migliaio di anni il danno provocato con i combustibili fossili sarebbe completamente rimediato: l’anidride carbonica in eccesso è stata segregata sotto terra. Una volta compreso questo, si tratta solo di trovare una strategia più rapida ed efficace per ottenere lo stesso risultato. Quello che serve è una tecnologia che realizzi in modo sistematico, rapido e controllato ciò che le piante fanno naturalmente con la fotosintesi. Una macchinetta in dotazione capillarmente ad ogni famiglia, dotata di un serbatoio dove si mette acqua ed eventualmente qualche additivo, con una manovella da girare che quando si aziona assorbe l’aria e come risultato finale produce dei granuli di carbone, da raccogliere e seppellire poi in giardino o meglio portare in apposite discariche in modo che non tornino più in circolazione. Oppure la stessa cosa ma in grande: un enorme impianto che a ritmo continuo ingoia tonnellate di anidride carbonica e sforna montagne di lingotti da mezzo chilo. Ovviamente il requisito è che questi impianti siano alimentati con energie non inquinanti. Per una giusta causa come questa vanno bene anche i pannelli solari; alla peggio anche il nucleare.

Il primo problema è che questa tecnologia, così come l’ho descritta, ancora non esiste. Esistono però diverse soluzioni, alcune più promettenti di altre, che vanno nella direzione giusta: semplicemente non sono ancora abbastanza efficienti. In altre parole ciò che ho descritto sopra non è fantascienza, ma solo fantatecnologia. Gli esempi di soluzioni tecniche ispirate ad un adattamento biologico osservato in natura sono innumerevoli, e il fatto che le piante realizzino la fotosintesi in modo efficiente, usando l’energia solare per fissare il carbonio catturato dall’atmosfera in una molecola stabile che può essere facilmente immagazzinata, basta a mostrare che tecnicamente ciò è possibile.

Il secondo problema riguarda un’ostilità piuttosto diffusa verso questa ipotesi di soluzione. La causa principale di questa ostilità è il timore che chi immette massicciamente anidride carbonica nell’atmosfera possa utilizzarla come scusa per non cessare la propria attività, e che quindi possa ritardare la transizione verso fonti rinnovabili. Il sospetto nasce facilmente se si considera che i Paesi che al momento sono più interessati alla cattura di anidride carbonica sono proprio quelli la cui economia è più legata al petrolio. Viene poi rafforzato dal fatto che gli impianti di cattura di anidride carbonica oggi esistenti hanno costi molto alti, e tali costi vengono ripagati — con turpe commercio — vendendo “quote” di emissioni negative alle industrie che dovrebbero, in base alle regole stabilite, ridurre il loro impatto, ma trovano più facile percorrere questa strada.

È importante tuttavia ricordare che un’idea non è responsabile di ciò che fanno coloro che credono in essa, e affossare l’unica possibilità veramente promettente di arrestare un processo che sta portando alla distruzione della biosfera solo perché la sostiene un tuo nemico è veramente paragonabile a darsi delle sonore martellate sulle gonadi.

Ciò che serve è innanzitutto uscire dalla logica del do ut des: non posso pretendere che chi emette gas serra si impegni a ridurre le emissioni prima di decidermi a rimediare al danno. Il tempo gioca a nostro sfavore, e se c’è una cosa che va fatta, non possiamo stare a guardarci intorno aspettando che sia qualcun altro a prendere l’iniziativa. Qui si tratta essenzialmente di investire nella ricerca, investire massicciamente, senza ritegno, come se — letteralmente — non ci fosse un domani. Dei governi abbiamo già parlato, ed è chiaro che non sono minimamente in grado di affrontare il problema, e forse neppure di comprenderlo. Rispetto alle altre soluzioni, questa ha il vantaggio, una volta realizzata la tecnologia necessaria, di poter essere messa in pratica in maniera del tutto autonoma da chiunque, senza bisogno di permessi governativi o di accordi internazionali. Così come chiunque può, senza chiedere prima il permesso, immettere sostanze dannose nell’atmosfera compromettendo l’intero ecosistema, chiunque girando la manovella può prelevarle, di sua iniziativa e senza chiedere nulla in cambio. E se l’altro invece di ridurre le emissioni addirittura le aumenta, se ne potrà anche discutere, con le buone o se proprio necessario anche con le cattive, ma intanto bisognerà intensificare il prelievo facendo girare la manovella più velocemente.

In altre occasioni ho un po’ bistrattato i supermiliardari, ma se ne conoscete uno che non sa come investire i propri risparmi provate a suggerirgli l’idea. Magari alla fine saranno proprio loro a salvarci.

gattomannaro

/ 22 dicembre 2023Direi piuttosto inquietante….

Bue punto zero

/ 22 dicembre 2023Devo ammettere che la coincidenza non è voluta, ma il fatto che la pubblicazione del mio articolo cada proprio in quello che passerà agli annali come il primo solstizio di primavera dovrebbe far riflettere.