In questo articolo:

- Una pianificazione minuziosa

- L’inizio della fine

- Un approccio sistematico

- Il Giorno del Destino

Leggi dall’inizio (prima parte)

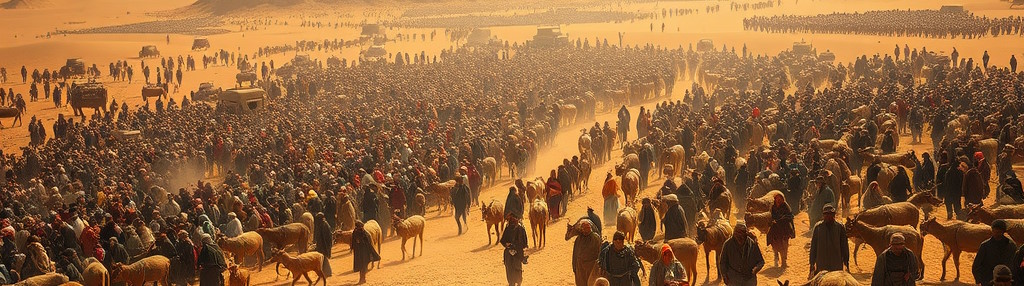

Nella prima e nella seconda parte di questo articolo abbiamo introdotto le premesse necessarie per comprendere come siano maturati i presupposti storici dell’impresa di pulizia etnica della Palestina ad opera dei sionisti. In questa terza parte entriamo nel vivo dell’azione.

Una pianificazione minuziosa

I sionisti avevano già dagli anni ’30 iniziato a raccogliere informazioni dettagliate sui villaggi palestinesi, come parte di un piano volto a conquistare con la forza i territori ancora non acquisiti tramite i fondi del JNF, che non era andato oltre il 6% della superficie totale. Furono ingaggiati topografi, fotografi, esperti di lingua e cultura araba per passare al vaglio ogni singolo villaggio e catalogare vie d’accesso, coltivazioni, allevamenti, risorse naturali, orientamento politico della popolazione, abitanti potenzialmente ostili. Un piccolo esercito di spie fu addestrato in segreto e inviato nei vari villaggi per prendere contatti con i rispettivi capi e raccogliere tutte le informazioni richieste.

Furono poi stilati diversi piani via via più dettagliati, informalmente identificati con le lettere dell’alfabeto. Quello definitivo fu il piano “D” (“Dalet” in ebraico) che venne rifinito fino al marzo 1948. Esso dava indicazioni su come ottenere e mantenere il controllo del territorio, e in modo conciso e asettico anticipava il destino di centinaia di migliaia di palestinesi:

Operazioni contro centri abitati nemici situati all’interno o in prossimità del nostro sistema difensivo, al fine di impedire che vengano utilizzati come basi da una forza armata attiva. Queste operazioni possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

Distruzione di villaggi (appiccando il fuoco, facendoli saltare in aria e posizionando mine tra le macerie), in particolare di quei centri abitati difficili da controllare in modo continuativo.

Operazioni di rastrellamento e controllo secondo le seguenti linee guida: accerchiamento del villaggio e perquisizione al suo interno. In caso di resistenza, la forza armata deve essere annientata e la popolazione deve essere espulsa fuori dai confini dello Stato.

I villaggi svuotati con le modalità sopra descritte devono essere inclusi nel sistema difensivo fisso e, se necessario, fortificati.

– Continua a leggere>